徐州市中心医院丨放疗模拟定位制模:精准抗癌的“导航地图”

放射治疗(简称“放疗”)是癌症治疗中的重要手段之一。放疗并非简单“照光”,而是一场需要毫米级精度的“生命保卫战”。在正式放疗前,患者都会经历一个关键环节——“模拟定位与制模”。这个步骤如同为抗癌导弹绘制“导航地图”,确保射线精准命中肿瘤,同时最大程度保护正常组织。下面让我们揭开它的神秘面纱。

第一步:

个性化制模——打造专属“固定盔甲”

放疗通常需要多次照射,每次治疗时患者的体位必须完全一致。为此,技术人员会为患者定制固定装置(俗称“体膜”)。常见的体膜材料包括:

① 热塑膜:一种遇热变软、冷却后定型的塑料膜,常用于头颈、胸腹部固定;

② 真空垫:通过抽真空成型的泡沫垫,适合骨盆、四肢等部位;

③ 头颈肩面罩:用于脑部或颈部放疗,确保头部完全固定。

体膜制作过程无创且快速:将加热后的热塑膜覆盖在患者身体表面,冷却后形成贴合体型的“盔甲”;真空垫则是通过调整患者体位后抽气塑形。这些装置能有效减少治疗过程中的身体移动,误差控制在2毫米以内。

第二步:

模拟定位——绘制肿瘤的“三维地图”

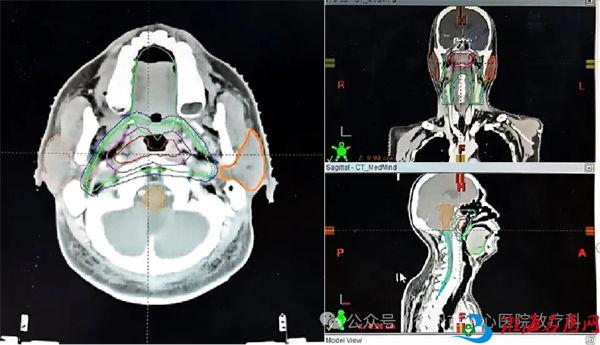

放疗模拟定位的核心是确定肿瘤的位置、形状以及与周围器官的关系。患者会被请上一台特殊的CT机:CT模拟定位机,它的外观与普通CT相似,但功能更强大。医生会要求患者按照未来放疗时的姿势躺好(如平躺、举手等),并通过激光定位系统在患者皮肤上标记参考线。

CT扫描后,患者的身体数据会被传输到放疗计划系统,生成肿瘤和器官的三维数字模型。医生在此模型上勾画需要照射的“靶区”和需要保护的正常组织,就像在地图上标注“攻击目标”和“保护区”。

第三步:

皮肤标记——身体的“北斗”坐标

在体膜或患者皮肤上,医生会用特殊记号笔或永久性纹身点(微小墨水点)标注定位标记。这些标记相当于“北斗”定位坐标,每次放疗前,治疗师会通过激光校准系统,将患者的体位与三维模型完全匹配,确保射线精准投送。

为什么需要如此复杂的准备?

肿瘤会“动”:呼吸、肠道蠕动甚至膀胱充盈程度都会让肿瘤位置发生微小变化;

器官要保护:例如肺癌放疗时,心脏和脊髓必须避开高剂量射线;

剂量要精确:现代放疗技术(如调强放疗、质子治疗)能实现剂量“雕刻”,但前提是定位绝对准确。

患者的注意事项

去除金属物品:定位和治疗时需脱去金属饰品、含金属成分的内衣,避免干扰影像;

保持呼吸方式一致:定位时的呼吸模式(如平静呼吸或屏气)需与治疗时一致

体膜可能带来轻微不适:热塑膜冷却前有温热感,固定装置可能略感压迫,但不会造成伤害。

放疗模拟定位制模是现代精准放疗的基石。通过这一系列严谨的步骤,医生能将无形的放射线化为精准的“生命之刃”,在摧毁肿瘤的同时守护健康组织。对于患者而言,积极配合体位固定、保持治疗期间体重稳定,就是对治疗效果的重要保障。

扫一扫,分享本页